![]()

【祭神】

有松天満社の祭神は、菅原道真公です。

道真公は、文人として優れた才能の持ち主で、学者出身の政治家として卓越した手腕を発揮し、昌泰2年(889年)右大臣に任命され、左大臣の藤原時平と並んで国家の政務を統括されました。

ところが、突如藤原氏の策謀により、昌泰4年(901年)大宰府へ権師として左遷され、そのわずか2年後、大宰府政庁で生涯を閉じられました。その時、亡骸を牛車に乗せて運ぼうとしたが牛が伏して動かず、これは道真公の御心であろうと、その地に埋葬されました。

道真公の死後、都では天変地異が多発し、朝廷は道真公の祟りではないかと恐れ、道真公を無罪とし、大宰府には「天満大自在天神」、京都には「北野天満宮天神」の神号が与えられ、大宰府天満宮と北野天満宮が晴れて設立されました。

参考資料:大宰府天満宮HP 北野天満宮HP

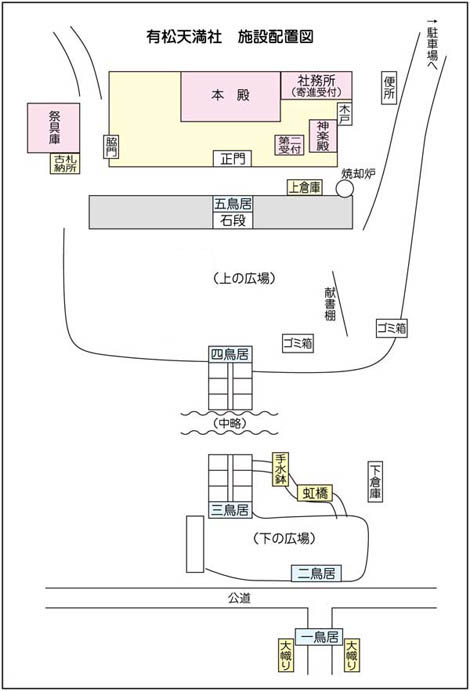

【有松天満社の施設】

広大な鎮守の森のいただきに、菅原道真公をお祀りした本殿、控えとなる神楽殿、そして社務所が本殿境内内に建てられています。

そして、天満宮の成り立ちのいわれから、伏せた牛の石像が数体、使い古した筆を納める大きな納筆硯があります。また、本殿境内には、袖社として神明社(天照大神)・稲荷社(宇迦

之御霊)・秋葉社(火之迦具上神)・琴平社(大物主神)・御鍬社(金山彦之神)が祀られています。

なお、中町にあった常夜燈・津島社・遥拝燈が、区画整理時に天満社の境内に仮移設されています。

【有松天満社文嶺講】

文嶺講は昭和20年前から存在していましたが、いつ成立したかはよく分かりません。昭和21年GHQの指令で、旧天満社氏子組織が文嶺講として公的に成立しました。昭和39年、名古屋市に合併にあわせ、宗教法人となるとともに、山車まつりや山車の管理も各町内から文嶺講が一括して行うことになり、現在に引き継がれています。

文嶺講は、有松天満社の氏子(講員という)から成り、その範囲は「有松地区」「東丘地区」「太子地区」です。各地区の区割りに従って氏子総代が選ばれ、総代によって文嶺講の行事は運営されています。総代は、現在40名強います。

総代の任期は3年で、総代長は2年の副総代長の経験を経た上、2年間努めます。

参考資料:「名古屋市山車調査報告書」

【祭礼】

・元旦祭、進学祈願祭 1月元旦

・春季大祭 3月第3日曜日

・秋季大祭 10月第1日曜日

【献灯神事】

・初天神前夜献灯 1月24日 天満社

・初午前夜祭(稲荷) 2月 5日 祇園寺

・金毘羅春祭前夜献灯 3月 9日 祇園寺

・天満社春季大祭前夜祭 3月第3日曜日の前日 天満社

・津島祭 迎え 7月15日 天満社

・津島祭 中祭り 8月23日 天満社

・津島祭 送り 9月30日 天満社

・天満社秋季大祭前夜祭 10月第1日曜日の前日 天満社

・金毘羅秋祭 11月 9日 祇園寺

・新嘗祭 11月25日 天満社

・秋葉社 秋季大祭 12月16日 祇園寺

有松天満社 秋の大祭